そんな中、未曾有の大地震である東日本大地震が発生しました。今回の地震は、関東から東北にかけた極めて広い地域で被災してしまったことが、想定外の状況だったと言えます。 本コラムでは、数回に渡って災害発生時における事業の継続性に焦点を当てて報告する予定です。

●ネット犯罪

大惨事が起きると、混乱に乗じたサイバー攻撃がよく現れます。 今回もフィッシングやスパム攻撃が多数確認されているようです

地震発生翌日の3月12日から13日にかけて、「earthquake」「japan」「tsunami」などの言葉が含まれるドメインが、少なくとも100件登録されており、今後、寄付金を募るフィッシング詐欺サイトとして悪用されるおそれがあると警告しています。同様の事例としては、2005年に米国を襲ったハリケーン「カトリーナ」や、2008年の中国 四川大地震、2010年のハイチ大地震においても確認されています。

セキュリティ専門会社は地震発生に伴い、便乗する複数のインターネット上の攻撃や詐欺の存在を確認し、ブログ等で警戒を呼びかけています。

●企業による支援実施

一方、セキュリティサービスに関わる無償提供による支援を実施する企業も以下の事例のように多数現れています。又JNSA(NPO日本ネットワークセキュリティ協会)には、東日本大震災の情報セキュリティ関連情報を掲載しています。

【事例】

・救援活動支援に活用いただけるように、Windows Azure Platformを90日間無料で利用出来るパスを発行(マイクロソフト)

・被災地での支援 活動を目的とするウェブサイトを開設する自治体・教育機関・NPO団体・企業および行政 機関向けに、セキュリティサービスを無償提供(ベリサイン)

東日本大震災の情報セキュリティ関連情報(JNSA)

http://www.jnsa.org/shinsai/20110311.html

●大震災の被害額

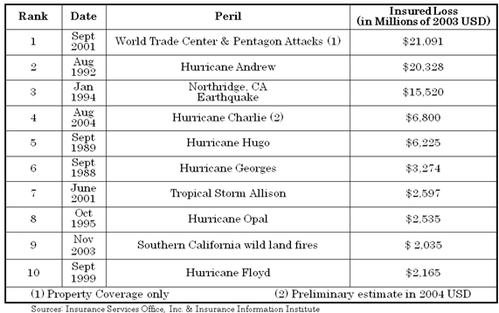

内閣府は23日、東日本巨大地震による住宅や工場、道路などのインフラ(社会基盤)の被害額が16兆~25兆円にのぼるとの試算を公表しました。 阪神大震災(被害額10兆円)、米国の自然災害やテロによる被害額と比較しても桁違いの額であるといえます。

図:United States’ Ten Most Costly Catastrophes

●BCM(事業継続管理)

震災、事件・事故に備え企業の事業継続管理(BCM)について、昨今盛んに議論され、BCMのもとに策定される事業継続計画(BCP)も普及しつつあります。今回の大震災でもBCPの策定と日頃の訓練が功を奏したケースがそろそろ報告され始めていますが、一方未曾有の被害規模と被害範囲の大きさから、今後に残された課題も多く指摘されています。

次回では、こうしたBCPに焦点を当てて、今回の大震災がもたらした教訓を説明する予定です。

セキュリティ対策コラム

http://security.intellilink.co.jp/article/

(林 誠一郎)

![人気連載 Scan PREMIUM Monthly Executive Summary の岩{丼}先生の著作にサインいただきました [Scan PREMIUM 創刊25周年記念キャンペーン 読者特典] 画像](/imgs/std_m/43329.jpg)