金融庁は1月24日、フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害の急増に対し、注意喚起を発表した。2023年12月25日に警察庁と共同で発表した注意喚起と同様のものとなっている。

注意喚起によると、メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツールなどを用いたフィッシングと推察される手口により、インターネットバンキング利用者のID・パスワードなどを盗み、預金を不正に送金する事案が多発している。

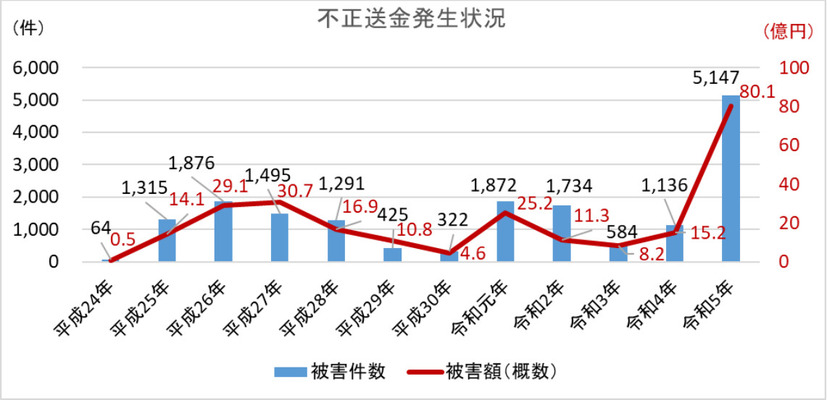

2023年11月末(12月8日時点)における被害件数は5,147件、被害額は約80.1億円となり、いずれも過去最多を更新した。ほぼ1カ月(12月)分のデータが反映されていない状態でも、前年比で被害件数は約4.5倍、被害金額は約5.3倍となっている。

金融庁ではフィッシングの主な手口として、銀行を騙ったSMS等のフィッシングメールを通じて、インターネットバンキング利用者を銀行のフィッシングサイト(偽のログインサイト)へ誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワード、ワンタイムパスワード等の情報を窃取して預金の不正送金を行うものとしている。

こうした被害に遭わないための心がけとアプリなどの設定について、金融庁は情報へのリンクとともに以下を挙げている。

日々の心がけ

・心当たりのないSMS等は開かない。(金融機関がID・パスワード等をSMS等で問い合わせることはない)

・インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にして、不審な取引(ログイン、パスワード変更、送金等)に注意する。こまめに口座残高、入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を確認した場合は速やかに金融機関に照会する。

・金融機関のWebサイトへのアクセスに際しては、SMS等に記載されたURLからアクセスせず、事前に正しいWebサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。または、金融機関が提供する公式アプリを利用する。

スマートフォンやPC、アプリの設定

・大量のフィッシングメールが届いている場合は、迷惑メールフィルターの強度を上げて設定する。

・金融機関が推奨する多要素認証等の認証方式を利用する。

・金融機関の公式サイトでウイルス対策ソフトが無償で提供されている場合は、導入を検討する。

・PCのセキュリティ対策ソフトを最新版にする。